□ 赵理章

在整理父亲遗留下来的医药书籍时,发现了部分中药处方笺,还有一本60多年前记录患者就诊的日记簿。

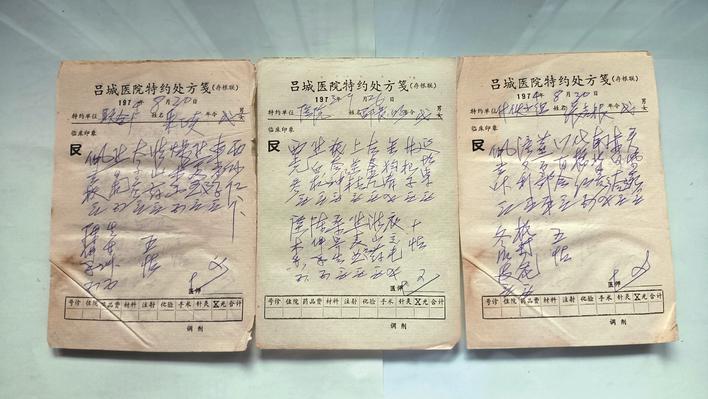

一沓处方笺有190余张,全是一套式64开纸。处方笺抬头是,“吕城医院特约处方笺”小号字(存根联)。处方笺第二排是,“197 年 月 日”。处方笺第三排是,“特约单位 姓名 年龄 男女”。一条粗横隔线下,左上是小号字,“临床现象”。

因处方笺纸面过小,父亲为患者开处方时,没有注明临床现象。右下有医师签名处,处方笺最下端有一排细表格注有:号诊、住院、药费等9个项目。

整张开好的处方笺上最有意思的是父亲签名,赵禹珍的赵字简体共有9笔,父亲他用一至两笔就签了一个赵字。无论父亲怎么写赵,当年吕城镇上居民,反正没有一个不认识他的人。

这些处方笺是父亲1973年7月至1975年1月这18个月中开出后保留下来的一小部分。每张处方笺上父亲那“龙飞凤舞”草体字的中药名称,我几乎全认不清写的是什么。我曾反复盯着一张张处方笺细看,仿佛对着中药名称在“猜谜”,有的方子上因复写纸油墨过淡,每味中药在纸上只见有几个笔画影子,什么也看不清。

父亲开出的方子很有特色,每味中药全是3个字名称,从未发现有一张方子上,有一味是两个字的中药名称,如甘草是“炙甘草”,意思用灸法炮制过的甘草;桑叶是“冬桑叶”,意思是经过霜打的桑叶;还有菊花是“杭菊花”,意思是需杭州的菊花,以此类推。又如楝子是“川楝子”,是四川产的等。

另外,父亲的处方笺上开的中药,一般是10至15味,大多方子上是10至12味。

在剂量方面,初诊的患者,每张方子上5剂最多,3剂的很少,也有一次开10剂的,偶尔有一两张方子上10至20剂,但也有一部分是5至10剂的。这剂数的多少,一定是根据患者当时的病情而定。

个别方子上,还注有“枣两枚”或“姜三片”作为药引子。

我反反复复琢磨着这些处方笺,就好像又回到了50多年前,在父亲的门诊室,目睹父亲为病患把脉、问诊、看舌苔、开处方等一系列操作的情景。父亲当年为患者开方子时,很少需要瞬间的停格去思考,究竟选用哪一味药,对患者比较有利。因父亲有几十年的诊疗经验,处方时很熟练地水到渠成,对大多患者都是药到病除。

我现在常常遇到吕城一些六七十岁以上年龄的人,他们看到我就对我说,当年他(她)们什么什么病是被父亲治好的,有的人还说父亲当年是吕城的一个“宝贝”,父亲的离去是吕城人民的一大损失。还有的人,身体当年被父亲治好后,深有感触地说,服了父亲开的中药,等于父亲把他们身上病给拿掉了一样的感觉。

父亲的日记簿,是一本32开的本子,红色精装硬夹的封面,封面图案是一颗绿色的青菜,青菜上面有一束黄色成熟状的麦穗图案。日记簿封面上有汉语拼音,左侧有四个竖式汉字“金碧辉煌”。

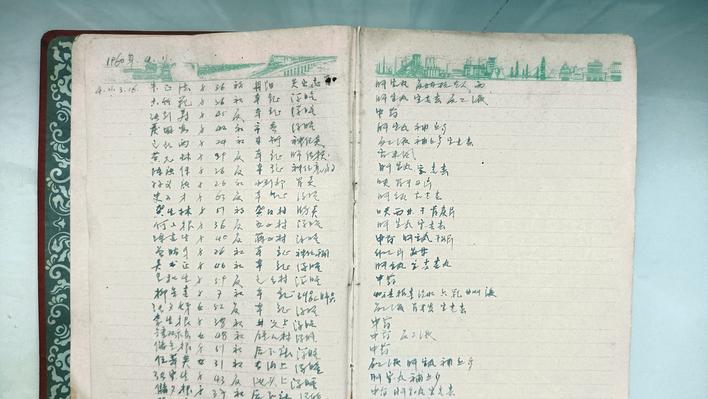

日记簿中父亲记录的内容,是三年困难时期,吕城大多数居民患“浮肿”病的就诊名单登记,记录的时间是1960年4月11日至1960年5月17日,记录的项目有患者名字、年龄、性别、地址(工作单位)及临床症状等。

1960年是三年困难时期,浮肿病最严重的一年,患者有许多是农村中的青壮年劳动力,因粮食严重短缺,营养不良造成全身浮肿。

百余页的日记簿上,父亲从1960年4月11日下午3时16分开始做的记录,当天离下班约两小时的时间中,父亲接诊记录的人数是35位病人,其中有25人患浮肿,10人是其他疾病患者。

从1960年4月11日至1960年5月17日日记簿最后的一页,36天中父亲一人共计接诊的人次达5000余位。最多的一天,1960年4月18日,父亲接诊的人数达129位,就诊人员的症状有百分之八十为浮肿。登记的这些患者名字前,有的是标有“0”,有的是“√”标记,还有的写有“出”字,父亲做的这些标记不知是啥用意,很可能是对患者病情轻重度作出的区别,出字的标记很可能需转院出去医治。

父亲生前曾说过他在医治浮肿病过程中的一些事,当年只要经他诊断确诊为浮肿病的患者,父亲可为该患者开出证明,去吕城粮管所购买3斤麦麸(俗称麸皮)充饥,另可开一斤红糖的计划,去吕城供销社购买。这是政府部门给浮肿病患者的福利,授予一个主治医生的“特权”,父亲虽大权在握,但凡开出的证明,无半点“掺假”与不实。

从这本60多年前的日记簿上,我看到了父亲当年的辛苦,这日记簿记载的数字,凝结着父亲半个世纪前,对工作严谨的态度。