■ 文/图 吴炳辉

我有一个朋友,他儿子小时候喜欢养虫子,不是养蟋蟀打斗、养蝈蝈鸣叫,也不是养蜜蜂取蜜、养面包虫喂鸟,而是喜欢养一些奇奇怪怪的小虫子,有几年的夏天秋天他都要陪儿子下乡捉虫子。我当时就觉得这孩子有点特别,一般的孩子要么怕虫子,见了虫子会躲开或尖叫;要么拿虫子玩,直至将虫子弄死。我朋友说他儿子对虫子既不怕,也不是玩,只是好奇,看怎样养。

法国历史学家儒勒·米什莱在他的散文著作《虫》第一卷开篇讲一个女孩到她爸爸废弃的房子去,看到大个儿的蜘蛛在屋角里吐丝结网,甲壳虫、蜈蚣在屋里跑来蹿去,爬来爬去,浑身发毛,难受至极,一下子便精神崩溃了,满面泪水地呼喊着:“啊,爸爸呀,您在哪儿呀……”米什莱说:“这就是孩子本能的恐惧与反感。但是我们全都是孩子,即使是哲学家,胸怀对全世界同情的意志,也免不了会产生这样的感觉。昆虫常常具有的那种武器对人而言似乎是一种威胁……尤其是热带地区,昆虫的形象往往都是让人看着浑身发毛的。”

米什莱说:昆虫的武器,比如夹子、钳子、锯子、钻子、切割器、轧延器、锯齿等等,仔细看来,往往是一些用于和平目的的工具,是昆虫们用来维持生存的工具,是它们的劳动工具。只是昆虫们或爬或走的时候,把它们的钢铁一般的工具全都竖立起来,让我们觉得怪诞,凶猛,让我们不寒而栗。

我朋友的儿子会养好几种虫子。不同的虫子养在不同的地方,蚱蜢一类飞虫是养在细竹丝编的笼子里,爬虫养在瓶子里。晚上将虫子拿到阳台上,让它们吃露水;中午拿到家里最阴凉的地方。他还知道哪些虫子要喂毛豆米,那些虫子要喂草叶草茎,哪些虫子要喂饭粒,还有的要喝淡淡的糖水。他对虫子怜惜备至,有的虫子能养到冬天。同学来玩,只准看不准动。

米什莱在书中说画家格罗有一天看见他的一个学生走进他的画室。此人是一位英俊潇洒、凡事都不在乎的年轻人,帽子上夹着一只他刚捕捉到仍在挣扎的漂亮蝴蝶,他觉得挺得意的。画家见状,怒不可遏,大声呵斥道:“怎么!你这个混球,你就这样对待美好的事物么!你发现了一个美丽的生命,却不知如何爱护,竟然让它忍受酷刑,残忍地将它置于死地……你给我滚出去,永远别再进我的屋!永远别在我的面前出现!”这位大艺术家为什么要发这么大的火?因为他心地善良,疾恶如仇。

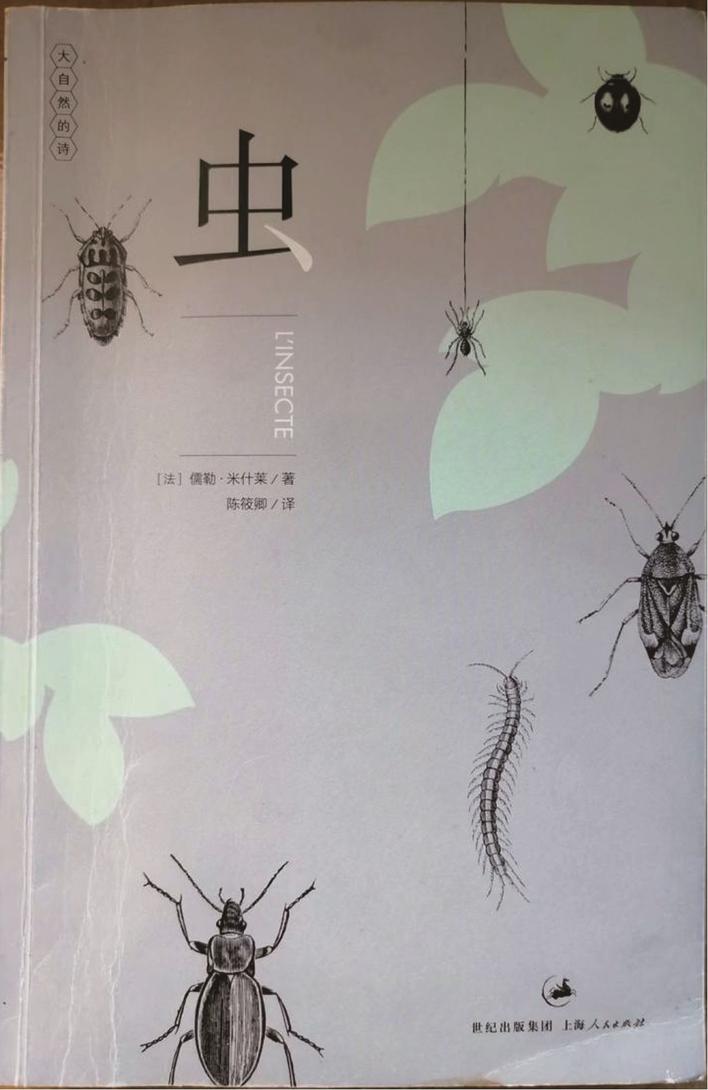

米什莱在《虫》这本书中不仅记录了自己对虫子的观察和研究,还介绍了那个时代的昆虫学者群。我在阅读《虫》的正文和注释时粗略地数了一下,他提到的科学家有三、四十位之多,其中有的是祖孙三代,有的是兄弟俩。这些科学家用毕生精力研究虫子,或探索蜜蜂、蚂蚁的社会结构,或专注于毛虫的机体变化。那时打字机尚未发明,更没有笔记本电脑,科学家们要用笔做详细的记录;没有高像素照相机、摄像机,要用手绘制图像;没有高分辨率且能放大几百万倍的电子显微镜,以致有人在粗陋的光学显微镜上用眼过度,成了盲人……

在众多的科学家中,米什莱特别推崇昆虫解剖学的开创者,荷兰生物学家斯瓦默丹。米什莱和斯瓦默丹童年的经历有些相似,都是依靠自己的勤奋走上学术生涯。米什莱推崇斯瓦默丹,不仅是斯瓦默丹通过最最细心的解剖,石破天惊地揭示了毛虫、蛹和蝴蝶就是同一种昆虫的三个状态,还因为斯瓦默丹有近于疯狂的钻研精神以及高尚的人品。他经常发烧,仍每天早晨6点到中午用显微镜观察着昆虫;余下的时间,就不停地写。观察时他总喜欢夏天的大太阳,光线充足。他光着脑袋,免得戴帽子挡住光线,一干就干到“浑身湿透,大汗淋漓”。他的眼睛因为长时间地对着显微镜而疲劳不堪,视力减弱。1680年,斯瓦默丹已经长期患病,闭门不出,离群索居。他把自己的手稿留给了他的唯一的朋友,法国人泰弗诺。他死时只有43岁。米什莱说斯瓦默丹是对微小生物极耐心的大师中的大师,是最细微的细节贪婪的观察者,是一位充满诗情画意的人,是一个想象力极其丰富的人,是那些忧心忡忡地探索无限的人中的一个,是一个殉道者。