本报记者 刘兰明 王鹏程

小满一过,麦浪泛黄。

在万物向荣的五月,镇江迎来一场久违的盛会。明天,茅以升科技教育基金会第三十三届颁奖大会将在我市举行。

这是一份沉甸甸的城市荣耀。

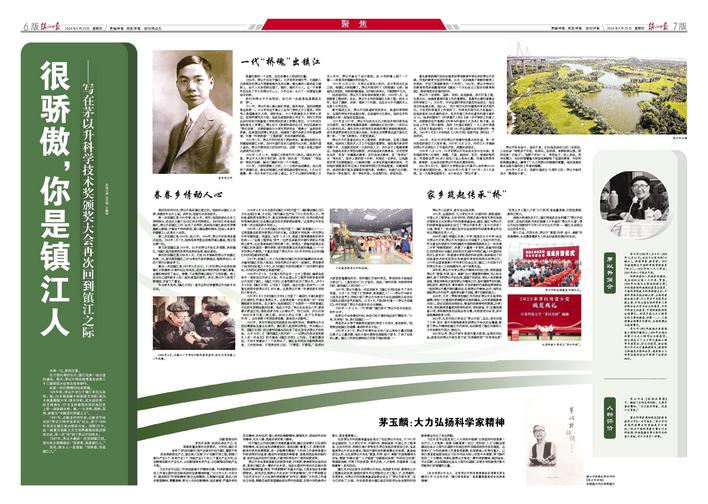

128年前,茅以升出生于镇江市区五条街。他,23岁获美国卡耐基理工学院(现为卡耐基梅隆大学)博士学位,成为该校第一位工科博士;37岁主持建造中华民族历史上第一座铁路大桥。他,一生学桥、造桥、写桥,被誉为“中国现代桥梁之父”。

1991年,在他去世两年后,以他名字命名的“茅以升科学技术奖”设立,并于1999年首次在镇江举办颁奖大会。时隔25年,这一被誉为我国土木工程界最高奖项的颁奖大会,再一次“回”到了茅以升的故乡。

1987年,茅以升最后一次回到镇江时,曾向故乡深情喊话:“很荣幸,我是镇江人。”

其实,家乡人一直想说:“很骄傲,你是镇江人。”

一代“桥魂”出镇江

孩童时期的一个念想,往往有着令人惊讶的力量。

1896年,茅以升出生于镇江。10岁那年的端午节,已随家人迁居南京的茅以升观看秦淮河龙舟比赛,看比赛的人都站在文德桥上,由于人太多把桥压塌了,砸死、淹死不少人。这一不幸事件也压在了年少的茅以升心上,少年立志:长大了一定要造出最结实的桥。

那时的茅以升不会想到,自己的一生就是祖国最坚实的“桥”。

1911年,茅以升考入唐山路矿学堂。每次考试,他的成绩都是全班第一。1916年毕业于唐山工业专门学校土木工程系。同年考入美国康奈尔大学,读研究生,1917年获康奈尔大学硕士学位。经导师贾柯贝介绍,他在匹兹堡桥梁公司实习,同时又利用业余时间到卡耐基理工学院夜校攻读工学博士学位,1919年成为该校首名工学博士。博士论文《桥梁桁架次应力》的创见被称为“茅式定律”,并荣获康奈尔大学优秀研究生“斐蒂士”金质研究奖章。在美国完成博士学业后,他谢绝了国外多家公司的重金聘请,怀着“科学救国”“工程救国”的志向毅然回国。

1933年3月,茅以升同时收到了两封来信,邀请他到杭州主持建造钱塘江大桥。当时中国仅有的几座现代化大桥,都是外国人造的。茅以升要用自己的实际行动,证明“中国人有能力修好这座现代化大桥”。

1934年11月11日,钱塘江大桥举行开工典礼。随后的几年里,茅以升为大桥日夜忙碌,采用“射水法”“沉箱法”“浮远法”等技术创新,解决了建桥中的一个个难题。

1937年,大桥快要竣工之际,八一三淞沪会战爆发,战火烧到了钱塘江边,新生的钱塘江大桥面临被炸毁的命运。9月26日清晨,第一列火车终于从大桥上通过。为了不让修好的桥落入日本人手中,茅以升拿出了设计图纸,在14号桥墩上画了一个圈——那是用来埋藏炸药的地方。

1937年12月23日,日军从北面攻入杭州,在日军到达江边之前,钱塘江大桥起爆了。茅以升挥泪作下《别钱塘》七绝:陡地风云突变色,炸桥挥泪断通途。五行缺火终来火,不复原桥不丈夫。

抗战胜利后,茅以升又受命组织修复大桥,1948年3月,全部修复工程结束。至此,茅以升主持的钱塘江大桥工程,前后14年,经历了建桥、炸桥、修桥3个时期,这在古今中外建桥史上也是十分罕见的。

新中国成立后,茅以升任铁道研究所所长、铁道科学院院长、全国科学技术协会副主席,足迹遍布大江南北,他的名字和新建的大桥一起留在祖国各地。

1955年至1957年,茅以升任武汉长江大桥技术顾问委员会主任委员,他又接受修建我国第一座跨越长江的大桥——武汉长江大桥的任务。通车后的大桥将京汉铁路和粤汉铁路衔接起来,成为我国贯穿南北的交通大动脉。毛泽东这样赞美这座万里长江第一桥:“一桥飞架南北,天堑变通途。”

茅以升不仅是著名的土木工程学家、桥梁专家,还是工程教育家。他深知工程技术人才之于祖国的重要性,曾在海外奔走呼号数十年,为国家迎回来一大批科技人才,并矢志于工程教育事业。他曾在多所大学担任教授,并创造启发式教育法,反对把学生当作“受体”的灌输式教学,实行启发式教学,变“考学生”为“考先生”。每次上课的前十分钟,先指定一名学生,让他就前次学习的课程提出一个疑难问题,从学生所提问题的深浅,可知他对课程是否作过深入的钻研和探讨及领会程度。问题提得好,或老师都不能当堂解答的提问者,给满分;如提不出问题,则由另一学生提问,前一学生作答。此法推行后,深受欢迎。

著名教育家陶行知先生曾亲自带领教育科学生来听茅以升的课,对他的教学方法评价很高,认为“这的确是个崭新的教学上的革命,开创了我国教育的一个先例”。1962年,茅以升将自己的教育思想系统整理写成《建设一个为社会主义服务的教育制度》,得到周恩来总理的好评。

茅以升一生学桥、造桥、写桥。在他眼里,桥不仅是工程,也是文化。他高度重视科普工作的重要性,是最早从事科普事业的科学家之一。1950年,中华全国科学技术普及协会成立,他当选为协会副主席。他认为,“四个现代化的关键是科学技术现代化,只有把科学普及工作做好了,科学技术现代化才有基础”。在他发表的200多篇作品中,有关科普工作的论著和科普文章约占1/3。他亲自撰写了《科学属于人民》《进一步开展职工科普工作,迎接新的生产高潮》《科学与科普的十大关系》等文章,在社会上产生了很大影响。他的《中国石拱桥》一文入选中学课本,《没有不能造的桥》一文获1981年全国新长征科普创作一等奖。1963年2月至3月间他在《人民日报》连续刊发《桥话》,广受好评。

1985年,年近90岁的茅以升抱着对党最大的忠诚,再一次向党组织提交了入党申请。1987年10月12日,时年已91岁高龄的茅以升光荣加入了中国共产党,夙愿终成现实。

1989年11月12日,93岁的茅以升先生在北京与世长辞。党和国家领导人江泽民、李鹏、万里、姚依林、宋平、李瑞环等同志,同首都各界500多人前往八宝山革命公墓,向著名桥梁专家、教育家、社会活动家茅以升同志的遗体告别。

2001年8月4日,国际天文学联合会小行星中心发布第43193号公报通知国际社会,第18550号小行星于1997年1月9日发现,这一天是茅老诞辰日,永久命名为“茅以升星”。

茅以升终生奋斗、追求不息,正如他总结自己的一生所说,人生征途“崎岖多于平坦,忽深谷,忽洪涛,幸赖桥梁以渡。桥何名欤?曰奋斗”。他数十年如一日,艰苦奋斗,呕心沥血,把毕生精力、知识和智慧毫无保留地奉献给了祖国的教育、科技和桥梁建设事业,赢得了广大人民群众的敬佩和爱戴。他的崇高形象永远是中国科技工作者的楷模。

2019年9月25日,在新中国成立70周年之际,茅以升被评选为“最美奋斗者”。

眷眷乡情动人心

美好的幼年时光,茅以升是在镇江度过的。他始终以镇江人为荣,深爱故乡这片土地。成年后,他曾五次回到故乡。

第一次回镇江是1930年春,他34岁。那年,他因故辞去北洋工学院院长,在老友力邀下出任江苏水利局局长。当时的江苏省会在镇江,茅以升在镇江工作、生活了近两年,其间他为镇江奔走辛劳筹建象山新港,尽管由于种种原因,港口建设最终搁浅,但他心系家乡的眷眷之心还是令人动容。

第二次回镇江是1948年,他52岁。1946年,茅以升的母亲在重庆去世。1948年1月7日,他将母亲灵柩运到蒋乔嶂山墓地,将父母合葬一处。

第三次回镇江是1959年。63岁的茅以升赴江苏视察,来到镇江,与镇江地方政府的负责同志亲切会面,畅谈甚洽。

第四次回镇江是1984年4月。已经88岁高龄的茅以升到镇江的第二天,就专程到镇江二中与学生代表欢聚座谈,勉励学生们:为四个现代化勤奋学习。

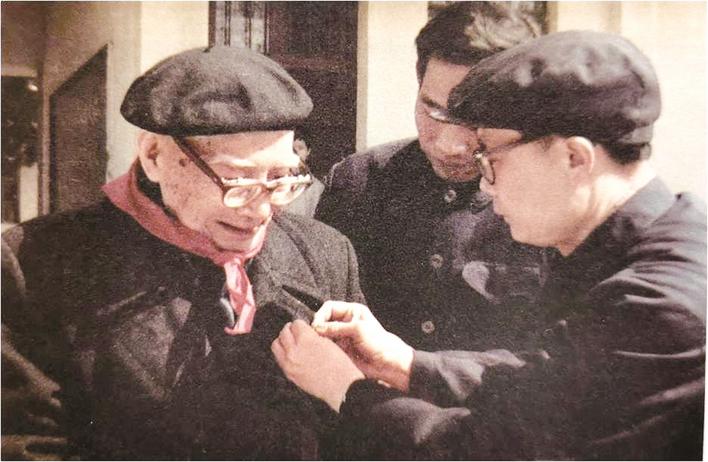

最后一次回镇江是1987年9月29日。91岁的茅以升在参加钱塘江大桥建桥50周年纪念活动后,返京途中特别来故乡镇江看看,坐着轮椅游览了金山。接着,又去蒋乔嶂山祭扫了父母的墓。晚上在伯先公园和家乡人民一起欢度国庆佳节。次日,茅以升又参观了梦溪园,并留下了墨宝。

作为家乡党报,《镇江日报》一直关注和记录着茅以升与家乡的互动。

1956年8月28日出版的《镇江日报》刊登了一篇《漫谈镇江(四)文化名城》文章,文中说:“现代镇江也产生了不少的优秀人才。例如铁道桥梁专家茅以升、著名的物理化学家李方训、优秀的剧作家和导演张骏祥,还有最近逝世的史学家柳诒徵等。”这是茅以升的名字第一次出现在家乡报纸上。

1983年1月25日的《镇江日报》刊登了一篇《“我是镇江人”——记我国著名桥梁专家茅以升》的文章。这是家乡报纸第一次对茅以升作专题报道。报道说:“去年11月3日,美国工程学最高级的学术机构——‘全国工程学会’授予一位声名卓著的中国科学家以外国院士称号,这还是该会破天荒的第一次。获得这一荣誉的就是出生于镇江的我国老一辈科学家、现代桥梁事业的先驱和奠基人——87岁的茅以升教授。”文章还报道了茅以升为1981年市科协主办的《镇江科技报》题词的往事。

1981年,在镇江二中工作并兼任《镇江科技报》编辑的宋志成,为编写《镇江科技人物志》,写信向茅以升询问一些情况。茅老寄来了他写的《征程六十年》,并为《镇江科技报》题词“广泛开展科普活动,为向四化进军做出卓越贡献”。

1984年4月5日,《中国大百科全书·土木工程卷》编委会在我市一泉饭店召开成立大会。作为全国土木工程界专家学者的茅以升回到了镇江。《镇江日报》记者范德平采访了茅以升,并于4月8日在《镇江日报》上刊发了《造桥,造出中国人的志气——访著名桥梁专家茅以升》的文章。这是茅以升第一次接受家乡报纸的人物专访。

1985年8月9日的《镇江日报》上刊登了一篇回忆文章《斋堂灯火忆柳师》,作者正是茅以升。这是茅老第一次也是唯一的一次投稿给家乡的报纸。在文章中,他深情回忆了与恩师——同样是镇江杰出的乡贤柳诒徵的往事。他在文中说:“我从先生受业八年,感到最大获益之处,是在治学方法上从勤从严,持之以恒,并认识到‘知识本身只是一种工具,知识之所以可贵,在于它所起的作用’。这对我数十年来治学治事,都有极大的影响。”

1985年,我市开展纪念沈括逝世890周年活动,聘请茅以升为活动筹委会名誉主任委员。镇江派人赴京拜访茅老,作为随从人员,《镇江日报》的记者呼延镇也因此有了在北京专访茅以升的机会。10月10日,《“请向镇江人民问好”——记茅以升在北京和家乡人的一次会见》的文章在《镇江日报》上刊发。文章的最后说:不知不觉竟谈了一个多钟头了,镇江去的同志怕影响茅老休息,几次想告辞,可是茅老再三说:“不要紧,不要紧。”临别时大家紧紧握着他的手,相约镇江开会时再见,茅老依依不舍地送大家出门。一直走到大门口才留步。他说:“请向市委、市政府领导问好,请向镇江人民问好……”

1987年,茅以升最后一次回到家乡,《镇江日报》也给予了详尽报道。10月1日,刊登了《“很荣幸,我是镇江人”——茅以升与家乡人民共庆佳节》,详细介绍了茅以升与我市千余名游园群众在伯先公园共庆国庆佳节的盛况。10月9日,刊发《故乡情——茅以升在镇江》,详尽报道了茅以升在家乡的点点滴滴。

1989年11月12日,一代“桥魂”“镇江骄子”茅以升在北京逝世,终年94岁。

在茅以升生命最后时刻,神志已经不清的他还在叮嘱秘书:“小郑,车来啦?快,我们回镇江……”

茅老的长女茅于美教授也曾回忆茅老十分思乡,愈老愈烈,“他常常谈起镇江的香醋、肴肉和早点干丝。”

1992年6月3日,茅以升的骨灰由北京八宝山革命公墓迁回镇江栗子山公墓安葬,他的大部分遗物也捐献给了家乡,了却了生前的心愿。镇江人民热忱接纳自己的孩子魂归故里……

家乡筑起传承“桥”

茅以升心念家乡,家乡也以他为荣。

1991年,全国政协、九三学社中央、中国科协、原铁道部、中国土木工程学会、北京市科协、西南交通大等有关单位发起并捐资设立北京茅以升科技教育基金会。随后,镇江与茅以升科技教育基金会联合设立了“茅以升家乡奖”,至今已评选了32届,涌现了一批为镇江经济社会发展和科技教育事业作出突出贡献的优秀人才。

2004年,镇江将镇江市第二中学(现崇实女子中学)命名为茅以升中学。茅以升与市崇实女中结缘于上世纪70年代末。作为著名科学家竺可桢创建的中国物候观测网点之一的市第二中学“物候观测站”,积累了大量第一手资料,其编写的《镇江的四季划分与镇江的自然历史》被中科院汇编入《中国的自然历》。家乡的一所普通中学取得的科研成果,深深感动了时任铁道技术研究所所长和铁道科学研究院院长的茅以升。1979年全国首届青少年科学讨论会以后,镇江二中的孩子们和茅以升老人之间鸿雁传书,结下深厚友谊。

多年来,茅以升中学以茅以升精神为科技之桥,特别提炼茅以升“爱国、科学、奋斗、奉献”这4个最重要的精神,列入校本教材。除了利用茅以升纪念馆,国旗下的讲话、学生入校的教育讲座、黑板报等形式宣传茅以升精神之外,每年清明节的时候,学校团员、教师党员、青年教师、中老年教师代表都会带领学生一起到茅以升墓开展扫墓活动,弘扬茅以升精神。此外,每年还借助茅以升科技节,培养学生勤于实践、勇于创新的能力。

2020年,九年一贯制学校镇江市丹徒区茅以升实验学校揭牌。学校十分重视科学课程的实施和建设,以科学课程教育为核心,综合实践活动相结合,营造科技教育特色氛围。办学3年来,学校教学质量居同类学校前列,学校获省、市、区集体荣誉31项。学校教师参加各级各类比赛,共获奖项50余项,其中省级赛课获奖10项。

2023年,江苏科技大学设立“茅以升班”。至此,我市实现了小学、初中、高中和高等教育阶段茅以升命名的全覆盖,彰显了茅以升精神在镇江代代相传,生动展现了镇江科教和人才对发展的引领力、推动力。

2023年以来,茅以升家乡奖进行重大改革,全面走向社会。改革后的茅以升家乡奖下设“优秀教师奖”“优秀学生奖”“优秀土木工程人才奖”三个奖项,含金量更高、示范性更强、影响力更大。

润扬大桥通车后不久,镇江特地在世业洲建了“茅以升纪念馆”,在他的老家丹徒区修建了六车道的“茅以升大道”;茅以升纪念馆新馆于今年5月24日正式开馆……镇江永远铭记这位优秀乡贤。

斯人已去,风范长存。茅以升“爱国、科学、奋斗、奉献”的崇高精神,永远激励着家乡人民去创造更加美好的生活。