本报记者 花 蕾

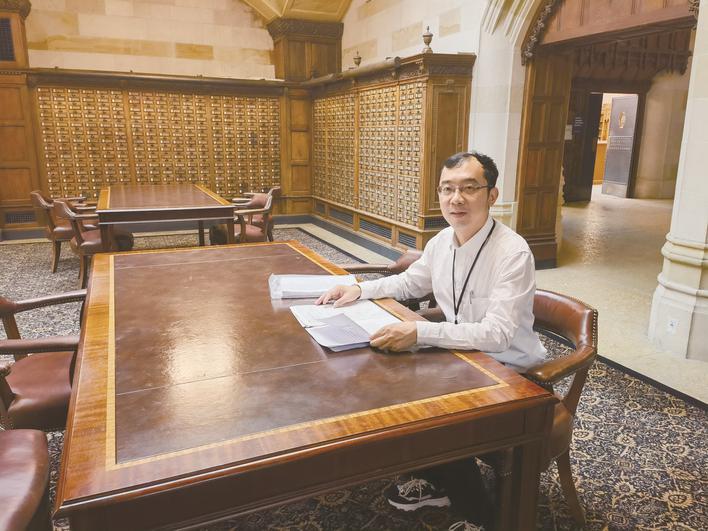

童岭:南京大学文学院教授,博士生导师,副院长。中国魏晋南北朝史学会理事,江苏省古代文学学会秘书长,《镇江通史》副总主编。

研究方向:六朝隋唐时代的学术、思想与文学;欧亚文明交流史与域外汉籍;《文选》学等。

少年不知,离历史如此之近

1981年出生的童岭,小学就读于镇江实验小学,中学是在镇江一中读的。多年后回头看,在镇江的学习和生活对他的学业、工作和学术研究起到了很大的潜移默化的影响。镇江这个城市虽然小,但是历史文化底蕴非常深厚。童岭记得他小时候家住在中营,走不了多远就是北宋元祐年间的古泮泉以及沈括的梦溪园,梦溪园对面不远就是镇江师专,里面有寿邱山,据传是当年刘裕的故宅所在。在一中读书的时候,一群男生喜欢在一个小花园一样的地方奔跑游戏,休息的时候聚着聊聊天。后来他才知道,那个地方是鲁肃的衣冠冢。今年春天,童岭和镇江历史文化名城研究会的任振棣等领导和专家们以及编纂组的徐光明、梁爽、禹点去考察过铁瓮城遗址的最新发掘,看到一层层叠加的地层,看到三国城上面叠的唐城,在很多年之后,他才知道三国城、唐城曾经离自己生活过的地方是如此之近。说到这里,童岭想起来,他小学有好几个同学家住在青云门附近,课后经常去他们家玩。青云门有一条小巷子进去有个大墓,当时还是小学生的童岭和小伙伴玩耍时经常在附近爬上爬下,后来才知道那是汉荆王刘贾的墓。而当年年幼时,少年浑不当回事,没发现自己一直生活在深厚的历史文化底蕴里。哈佛大学的田晓菲教授最近在《北京大学学报》发表的文章中写古代南京,她开篇就说:“很多地方只有过去,没有历史;只有居民,没有故事。有些地方,则有太多的历史与故事,比如南京。”在童岭看来,镇江也完全符合这样的标准,有很多的故事和很多的历史。这给童岭的生活跟求学阶段打上了深深的烙印。

除了生活环境的熏陶,童岭有几位中学老师也深深地影响了他。比如:马学忠老师、陈平老师、赵竹林老师。马学忠老先生讲古文讲得特别好,让他对古代文学的喜爱开始萌芽。到高考填志愿时,家里其实希望童岭报商学院,但是这几位老师坚持童岭更适合中文系,于是,1999年,童岭考入了南京大学中文系。

离得越远,家乡反而越发清晰

1999年上大学的童岭这一届被戏称是世纪末的最后一批大学生,那一年最热门的词应该是“千禧年”,他还记得那一年的12月31日,他在大市口的广场看倒计时,“10、9、8、7、6、5、4、3、2、1……”,现场的气氛非常热烈。回到校园,童岭读书时发现,其实中国人对逢百逢千这个时间节点并不太在意,中国人更在意的是3,12,60这样的数字。这一点就触发了童岭对中西方文化比较的意识。童岭的导师是张伯伟教授。南京大学中文系的传统受东南学术和章黄学派影响,和有的学校中文系过度重视纯文学,主要研究诗词歌赋不同,南大中文系的传统比较重视文史校雠,这让童岭在文学之外培养出了对文献学跟史学的浓厚兴趣,打下了深厚的功底。除此之外,南京大学开设了一些非常传统的小学类的课程,训诂学、音韵学他都在上。

所以童岭觉得现在接下《镇江通史》副总主编的工作,其实在二十多年前就埋下伏笔了。在文史不分家的氛围下,童岭大学时选了很多历史系的课程,比如研究中古史的胡阿祥、张学锋等老师的课。严格意义上来说童岭出的第一本书就是胡阿祥老师当年课上带着他点校的一本史书《六朝通鉴博议》(南京出版社,2007年版)。

在求学的过程中,童岭并不觉得自己的学习和在镇江年少时的学习生活是脱节的,反而觉得在南大的求学过程中间更加认识到镇江文化和镇江学者的重要性。刚上大学时,童岭经常去拜访住在南大老校区附近的卞孝萱先生,卞先生是扬州人,讲话扬州口音很重。有一次聊天后,他得知童岭是镇江人,就说你们镇江陈庆年学问非常好。当时才上大学不久的童岭还不知道陈庆年其人,从卞老家出来后,他就拐到图书馆花了一个下午查陈庆年的资料,没想到我们的乡贤还有这么厉害的人物。宣统年间陈庆年编的《中国历史教科书》,影响非常大。因为晚清民国时期,教科书编得最好的,亚洲地区是日本,中国很多教材都是直接用的日式教材。陈庆年在书里就提到,他锁定的“竞争对手”就是桑原骘藏。

在南大求学阶段,童岭也越来越认识到镇江。比如,中学时和同学骑车到南山去玩,经过柳诒徵先生的墓,童岭也会停下来看看。但是对柳诒徵的认识只是有个朦胧印象。反而到了大学里,有一次上海的几家出版社在学校门口卖书,童岭“囫囵吞枣”买了一堆,其中就有柳诒徵的《中国文化史》《国史要义》,顿时有如遇故人的感觉。此后机缘巧合,大学时代童岭还拜访过柳诒徵的后人柳曾符教授,柳教授在童岭所购的书上,钤了一枚他最喜欢的“中国流”印,鼓励童岭治中国传统之学。

南京大学的老师推荐了很多书让上世纪90年代末的大学生读,其中就有余英时的《士与中国文化》。余英时书里讲到两汉时,经常引用一位叫刘季高的学者的学说。童岭一直以为刘季高是古人,直到非典期间,童岭照样跑上海查资料,在上海期间,他问了一些复旦的朋友和老师,有热心的朋友说,刘先生是你们镇江人啊,还给了童岭他的电话号码。童岭就真的抱着试试看的态度打过去,刘先生的话带着镇江口音,很热心地告诉他自己家的住处,童岭次日登门拜访,刘先生跟他聊了不少镇江掌故,勉励他好好学习,还把自己手写的诗的复印件送给他。

2007年童岭去了日本京都大学留学,日本有大量的中国古书。童岭研究的方向是中古文史。在京都求学的时候,他又从另外一个角度重新发现了镇江。京都有位著名的学者吉川忠夫,写过一部《刘裕:江南的英雄》,已经多次再版。童岭在京都大学校门口的旧书店淘到了这本书,一看,这就是家乡的“乡皇帝”嘛。上世纪80年代,吉川教授为了感受当年刘裕从京口起义兵,一直打到南京,把当时篡位的桓玄打跑掉的路线,自己沿着江边一路慢慢考察到南京。一个外国人,对镇江古代的历史这么虔诚,这让童岭非常感动。

今年6月,第三届中古中国人文会议在耶鲁大学召开。会上童岭遇到了一位研究宋代的西方大家贾志扬(John W.Chaffee)。贾志扬著作《天潢贵胄:宋代宗室史》的一个观点就是大港的这个赵氏是赵宋帝室的一支。童岭的太太出身大港赵氏,以前岳父还把他们大港赵氏族谱翻出来给他看过,童岭记得上面的序是柳诒徵写的。当时看大港赵氏是赵宋帝室的一支,童岭还开过玩笑说:“不可能”。但贾志扬教授根据《宋史》《续资治通鉴》等史料和一些宋代墓志明确考证出来,大港赵氏真的是帝室南渡的一支,定居在此。

童岭的学术之路走得越远,反而觉得和家乡的联系越发紧密。在南大读书阶段,童岭重新认识了镇江,然后漂洋过海,到日本留学,仿佛又一次认识了自己熟悉的这个家乡。加上和西方学者交流的经历,童岭觉得自己离开家乡,从南大到日本京都,再到美国耶鲁,地理距离上离开家乡越来越远,但心理上反而离家乡越来越近,关于家乡的文化自豪感油然而生。

关于《镇江通史》

对于参与编写《镇江通史》,童岭一直有点诚惶诚恐,觉得自己作为副总主编年资尚浅。在丁福林、姜小青、高峰等学者的带领下,童岭深感自己有责任把它做好。

在《镇江通史》中,童岭承担的是隋唐五代这一卷的总负责人。隋唐五代这一段其实是有它的时代特色的,时代特色再加上地域特色,是这一段《镇江通史》吸引人的地方所在,另一方面也是难写的地方所在。隋唐的前面魏晋南北朝,后面是两宋。镇江在三国两晋南北朝这个时代非常重要,有很多历史故事都是发生在三国的时候,而宋代因为镇江的重要军事地位,也是非常的多姿多彩。但是在唐代,所有的江南城市的政治重要性有所降低。安史之乱基本上是把唐代一分为二。按理说,破坏力这么大的叛乱放在任何一个朝代基本都是这个朝代的末世,但是唐代继续延续了一百多年。因为安史之乱,唐朝没有能力延续盛唐时的统治了,各节度使名义上服从中央,但赋税大部分都是自己收了。唐朝财富仰仗东南,北方的节度使藩镇割据,唐王朝基本上是睁只眼闭只眼,基本不管。但是南方的节度使,但凡有叛乱,唐朝会倾中央军之力,一定要把它扑灭掉。在做《镇江通史》后发现,南方是唐王朝命脉所在,所有的银粮要从南方来。这一点就反证了江南的经济重要,南方的财富,通过大运河源源不断地运到北方去。运河有几个节点,而镇江无疑是最重要的一个。镇江出了李德裕这样的重要政治人物,还有茅山的宗教人物,唐朝国师很多出自茅山。这个就是《镇江通史》隋唐五代部分由于多元化和地域化形成的特点。隋唐的文化以繁复为特点。这种繁复在金银器上表现特别明显。唐代的金银器在世界文明史上是一个绝对高峰,唐代金银器有三处重要窖藏地,一处是法门寺,一处是何家村,还有一处就是我们镇江的丁卯,丁卯出土的银鎏金龟负“论语玉烛”酒筹筒,代表了唐代文化的高峰,直到现在,很多介绍中国文化的书都会选用这件文物的图片 。

童岭说,编撰《镇江通史》有难点,也有非常愉快的时候,在编写的过程中,自己也学习了很多东西,有很大的收获。在不断学习中,越来越了解家乡的真相,越来越感受到家乡文化力量的深厚。