■ 文/图 吴炳辉

我三十八岁时才看到海。那是出差去青岛,火车还没有靠近青岛郊区,就已闻到海腥味,火车进入青岛郊区时,透过车窗,从房屋的空隙中看到铅灰色的海,当人站到海边,看到大海无边无际,涛声中,整个海面向天空凸起,将我们站的海岸和人压下,我泪水满眼。

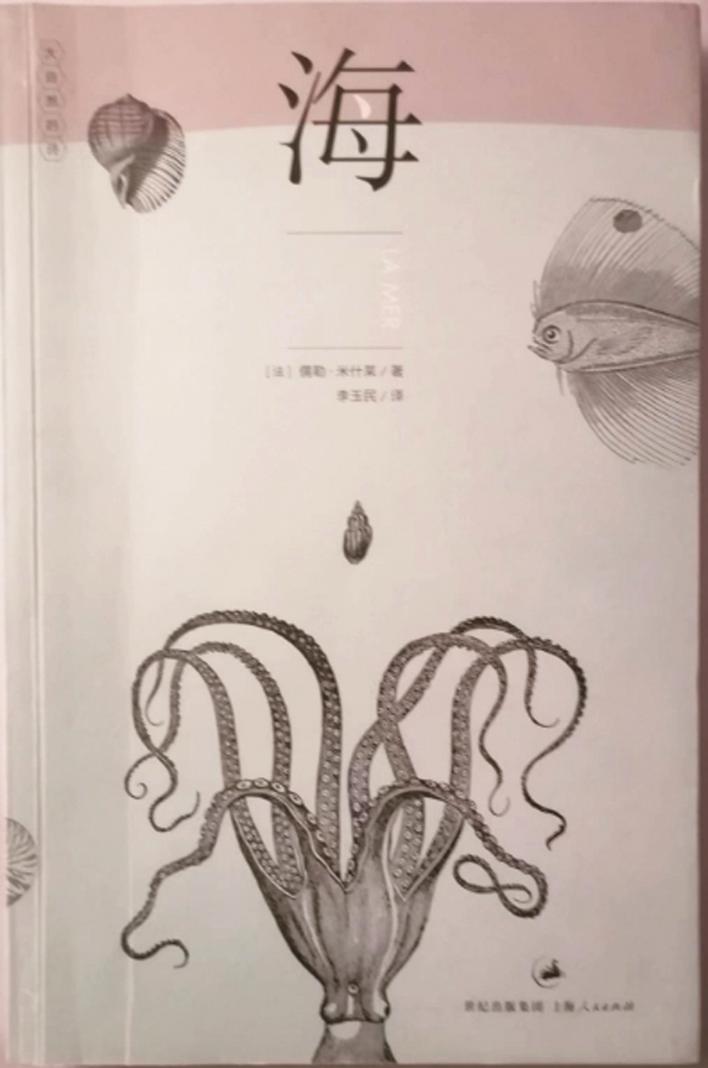

法国历史学家儒勒·米什莱(1798-1874)在他的散文集《海》第一章“岸边观海”开头就说:“荷兰有一个勇敢的海员,一生都在海上度过,他坚定而冷静地观察,坦言大海给人第一印象便是恐惧。”水是一种窒息的、不能呼吸的元素,海和陆地是截然分开的世界,它大水泱泱、深不可测、陌生而又神秘。陆地上的动物见了海都会惊恐不安:即使退潮的时候,海水十分舒缓而平和,懒洋洋地在岸边拖曳,马见了也还是不安心,浑身颤抖,往往不肯涉过软绵绵的水流;狗见了则会后退并狂吠,以它的方式叫骂它害怕的浪花。一位旅行家说堪察加半岛的狗虽然见惯了海景,但每次见到都照样惊恐,狂吠不停。在漫长的黑夜,它们往往成群结队,数以千计,对着狂涛怒浪咆哮,疯狂地冲击北冰洋。

神秘的情境衍生神话故事。米什莱说:“每个民族都有关于大海的传说。《荷马史诗》《一千零一夜》,都给我们记载了大量的骇人听闻的传说,充满暗礁和风暴,就是静止的海面也同样致命,能把人困在海上渴死,还有吃人的水怪、妖魔、怪兽、海妖和巨蟒,等等。”早在2000多年前,我国秦汉时期成书的《山海经》中就有海的神话故事:姑射国在海中……陵鱼长着人的面孔,而且有手有脚,却是鱼的身子,生活在海里……东海中有流波山,入海七千里。其上有兽,其状如牛,苍身而无角一足,出入水则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔……炎帝的小女儿女娃,驾小舟在东海游玩时被浪涛淹溺,她的灵魂化作精卫鸟。

我那次去青岛,回程是乘海轮到上海,几年后我又乘过滚装船横渡琼州海峡。海船在远海航行,一眼看去除了海水还是海水,给人的印象是单调至极。看到米什莱在《海》的第二卷“海的创世”中说海中孕育着无数的生命,绝非单调。海中繁殖、生活的鱼、贝、螺、鲸、海胆、海星、海葵以及纤毛虫等生物,不胜枚举。从书中我们可以看到当时海中生物无论种类和数量都多得惊人,如每年6月24日至25日午夜(圣让之夜)鲱鱼从深水浮上海面,数以百万、千万、亿万,其集群像沙丘在移动,像岛屿升起。有人讲从前在勒弗尔附近,一个早晨,一个渔民的网里有80万尾,在苏格兰的一个港口,一个夜晚就装了1.1万桶。鲱鱼涌上海面产卵,鲱鱼卵能形成4、5米厚的潮流,日出时一望无际,数海里的海面一片雪白,那景象何等壮观!

作为历史学家,米什莱用诗的语言礼赞海的自然力,同时也礼赞人类对海世界的探索:爱斯基摩人用海豹肉填腹,用海豹皮缝制“舟”;学者勇敢地摆脱宗教束缚,以自然本身解释自然;渔夫和海员对气流和水流,对四季、风、暴雨的观察,仅存留在他们的记忆里,随同他们死去;美国海洋学家莫里(1806-1873),以耐心和慧心分析浩繁的“航海日志”,制成地图教导各国海员认识大气和海洋的普遍规律,掌握选择和顺随潮流的技术;英国气象学家皮丁顿(1797-1858 )把经历风暴的体验总结出来,教海员如何规避,甚至如何利用风暴……人类渐渐亲近了海世界。

时至今日,海世界仍有许多谜底有待揭开。2012年6月,我国载人潜水器蛟龙号在西太平洋马里亚纳海沟下潜7062米,用探照灯突破那亘古的黑暗,海世界又有新的展示。