□ 徐 苏

过去在焦山的西侧有一处瘗鹤岩,有名的《瘗鹤铭》就刻在此岩上。由于雷击的缘故,此岩被不断地损毁,塌坠入江中,《瘗鹤铭》石刻亦随之沉入,在江水长年冲刷下,字迹变得残缺不全。除了自然的损坏,人为的因素也破坏了石刻字迹的完整。在宋绍兴年间,就出过一件毁坏《瘗鹤铭》的痛心事。据《云麓漫钞》记载,(赵彦卫)在“绍兴中访旧本(《瘗鹤铭》),有使者过,命工凿取之。石头重不可取,只得十许字,又以重不能携,但携一二字去,弃其余,为此碑残缺之由。”到了清代,随着越来越多的书法爱好者加入了《瘗鹤铭》的研究队伍,社会各界对《瘗鹤铭》的关注倍增,不少在镇江任职的官员和来自各地的书法家,出于自己的职守和爱好,不断伸出援手,加大了对《瘗鹤铭》的保护和研究力度,使这一书法瑰宝为更多的天下人闻知,提升了镇江的知名度。

清代地方官对《瘗鹤铭》的保护

清初任职镇江的地方官程康庄是一个值得称道的人。程康庄,字坦如,号昆仑,武乡人。明代崇祯年间拔贡,康熙年间担任镇江府通判。“在镇江摄大营(京口旗营)理事官,治讼不少偏,民甚赖之。”他不仅是一位管理地方刑狱事务方面的官员,也是一个知名学者,与当时的名人陈大士、罗文止、杨子常等都有交往,诗歌唱酬。清代诗人王士禄在《万岁楼程昆仑别驾招饮》诗中夸他:“参佐风流如谢朓”。他入乡随俗,考察民情,很快与当地文人何雍南、程千一、姜西溟等成了好友。在镇江任职四年期间,他在保存地方文化遗存方面尽心尽力。有一次程康庄和好友张南溟、程苍孚、袁重其到北固山甘露寺山门前,看见寺的门榜上有“天下第一江山”六个大字,为宋淮东路总管延陵吴琚所书,被书法家董文敏称为“江南第一名榜”。他看到门榜上的六字侵蚀严重,就决定将六个字照原样刻到石壁上去永久保存。他邀请当时在镇江寓居的著名书法家宋射陵,来临摹吴琚的字迹,保持了原字的特点,达到了“原字双钩,惊鸾之美”的效果,以后又自己掏钱,请刻匠将宋射陵临摹的吴琚字迹细心地刻到石壁上,这才有了我们今天能看到的“天下第一江山”石刻。

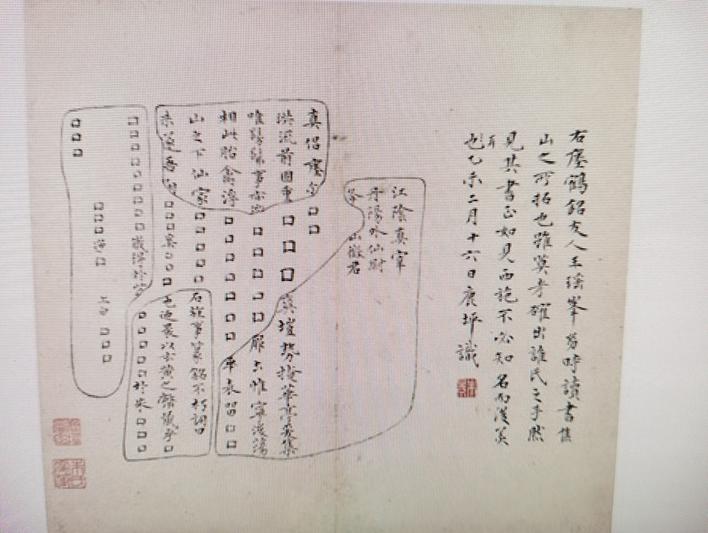

程康庄对焦山《瘗鹤铭》石刻也很关注,摹刻玉烟堂帖《瘗鹤铭》是他做的又一件好事。由于《瘗鹤铭》石刻已塌入大江中,只有冬天枯水的季节才能到达它的位置,看到它露出水面的内容。为了让游人不受季节的影响,随时都能观赏到《瘗鹤铭》的书法绝妙处,程康庄开动脑筋,派人四处寻找《瘗鹤铭》的残本,均没有收获,正在惆怅的时候,有个叫计逋客的人给他送来了玉烟堂帖,此帖“从初榻全本仿而刻之,而神情近似”。他看后很高兴,捐出了自己的俸禄,又找来石匠,按照玉烟堂帖上的《瘗鹤铭》字迹重新刻石,让“后世登临之士,得共赏之”。这样任何时候,来焦山的游人都可以看到《瘗鹤铭》的字样,“论者谓瘦捷清拔,大字之妙,无过于此,后之览观者,流连反复,相与考其源流,穷其年代。” 给书法研究者提供了便利。

清代苏州知府陈鹏年因打捞焦山《瘗鹤铭》残石也在镇江出了名。他曾有一段被软禁在镇江的悲惨经历,这段经历很少有人说得清楚,方志中也缺少相关资料。陈鹏年《重立瘗鹤铭碑记》中说:“余自庚寅十月,再罢郡,羁系京江,足不逾户庭且三年。越壬辰冬,蒙天语昭雪,洞及隐微,禁网始疏。乃间以扁舟,一至山下,寻探崖壁,乃命工人求遗文,出之重渊。自冬徂春,凡阅三月,厥功乃成,是为癸巳二月既望。”记录了他在镇江的经历和打捞《瘗鹤铭》的过程。康熙四十九年(1710)陈鹏年被当时署江宁布政司事的葛礼诬陷,罗织了流言上告朝廷,结果陈鹏年被罢免了苏州知府的职务,羁禁在镇江,呆了三年之久。他先是被软禁在月华山附近的城隍庙内,不得行动自由,心情非常苦闷。当时城隍庙内有一个北极阁,里面有一个姓梁的道士和陈鹏年关系特别好,帮他排忧解难,度过了艰难岁月。直到康熙五十一年(1712)解除软禁后,移居到城南的张氏草堂,陈鹏年才恢复了自由。从此来见他的镇江文人多了起来,门庭若市,“求画者踵至,挥汗不倦”。康熙五十一年(1712)冬天,陈鹏年乘舟到焦山,探访了摩崖石刻,有了打捞 《瘗鹤铭》残石的打算。他请来了打捞人员,花费了三个月的工夫,最终打捞起了《瘗鹤铭》五块断石,对石刻进行清理剔垢后,得铭文完整字八十一,损缺字十二,计九十三字,并按前人考证的摩崖石刻行次排列,在焦山定慧寺伽蓝殿南面建亭以保护。后来人们依据陈鹏年打捞《瘗鹤铭》残石的时间,将康熙五十二年(1713)之前的拓本称为水前本,之后的称为水后本。

陈鹏年还请他的好友祝荔亭帮忙,收集考证古代有关《瘗鹤铭》的材料。“祝子荔亭,京江佳士也。家富藏书,琴尊罗列,几砚精良。其所居地最胜,面山而背江,因筑小楼为习静之所,颜曰见山。”祝荔亭曾在两淮盐运司内做个小官,一直没有得到重用,他的上司两淮盐运使卢见曾在他离官后,才知道放走了一个才子,十分懊悔。以后他到镇江来,亲自到祝府拜访,结识为好朋友。祝荔亭把自己画的一幅《老渔图》拿出来请卢见曾观赏,卢见曾很高兴,挥笔在画上题了“披图重认旧同官,白眼名流谢过难。烟月一竿纶在手,而今真作老渔看”的诗。祝荔亭的人缘很好,见山楼中经常文人聚集,清代名诗人沈德潜就在见山楼中住过不少日子,编成了《古诗源》。陈鹏年在焦山打捞上来《瘗鹤铭》的残石后,见残石字迹模糊,需要逐一辨认并加以考证,于是陈鹏年想到了请祝荔亭帮忙,他接受任务后,多方收集相关文献,仔细考证残存文字,下了不少功夫,最后编成了《瘗鹤铭考》;为了给研究者和观赏《瘗鹤铭》提供方便,祝应瑞又画了《观碑图》。此图绘成后,许多文人赶来庆贺,诗人鲍皋等还应邀在图上题诗,风靡了京口文坛。

清代书法家对《瘗鹤铭》的研究

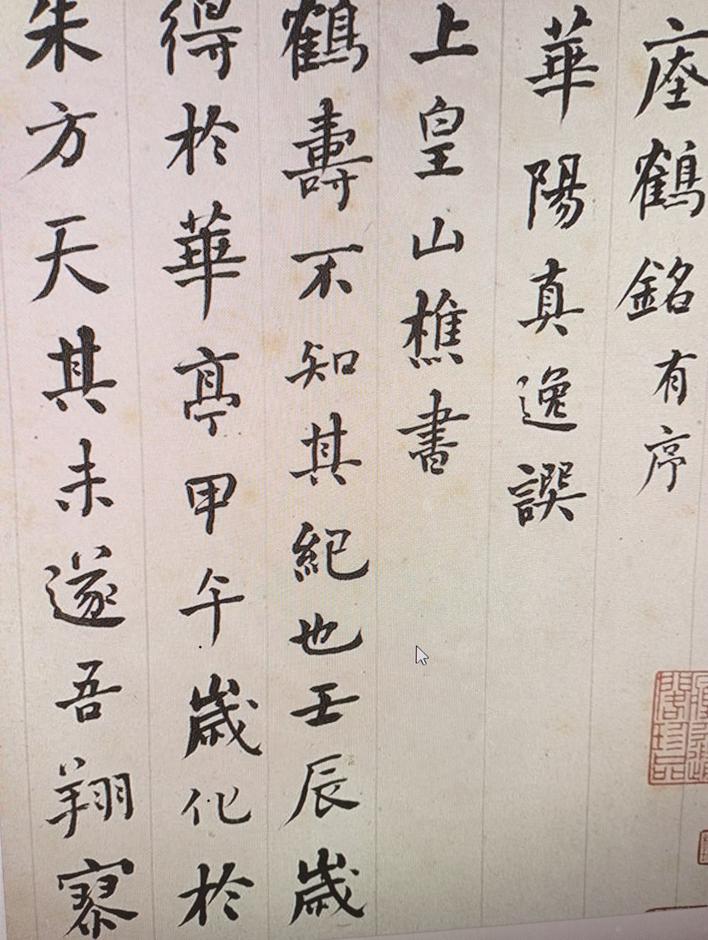

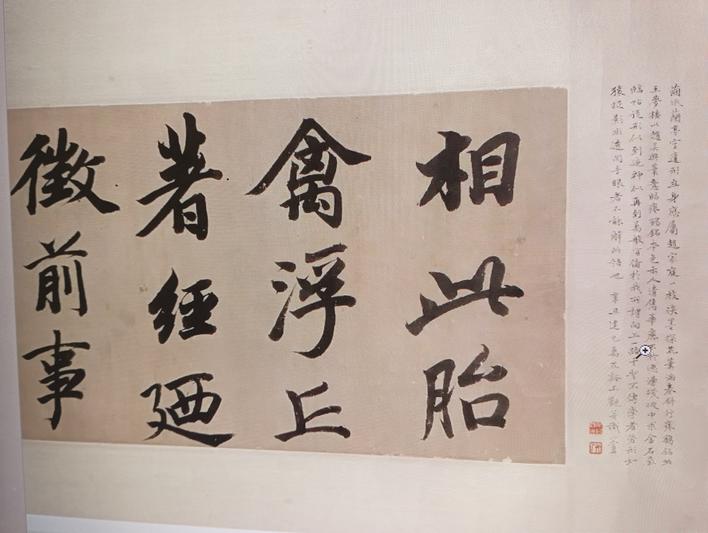

虽然清代初时《瘗鹤铭》已经残缺不全,但这丝毫也没有影响书法家对它的喜好,随着各种拓本的流行,对此铭的研究更加热烈。清代书法家翁方纲赞扬此铭“寥寥乎数十字之仅存,而兼赅上下数千年之字学”。在书法爱好者的眼中,《瘗鹤铭》兼含隶意,以雄浑峻拔的北碑意趣强调形体,参差错落而又生动奇趣。结体舒展,笔法圆通。一代文宗阮元对《瘗鹤铭》曾赞美有加,亲自为《瘗鹤铭》残片大字整理编号。嘉庆十八年(1813)春,阮元在焦山设立“焦山书藏”,就以《瘗鹤铭》“相、此、胎、禽”等74字编号,并将其所捐的宋、元《镇江志》编为“相字第一号”和“相字第二号”。对于《瘗鹤铭》书法艺术,阮元评价说:“短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长;界格方严,法书深刻,则碑据其胜。”

镇江大书法家王文治,字禹卿,号梦楼。曾掌教杭州崇文书院。他的书法与翁方纲、刘墉、梁同书齐名,并称“翁刘梁王”四大家。他对《瘗鹤铭》也是十分神往。在60岁那年,他正好赶上“花神节”赴焦山自然庵中赏梅,专门作了《快雨堂临书》以记盛。此卷开篇临《乐毅论》,后书《洛神赋》《瘞鹤铭》,他在书铭后谈了自己的感悟,认为宋代书法家黄庭坚评价“大字无过瘞鹤铭”极有见地,《瘞鹤铭》为焦山名胜。王文治在焦山“观此千古名迹后,方悟黄字多从此中来”,认为《瘗鹤铭》对黄庭坚的书法影响是很大的。

晚清以后,随着碑学的兴盛,《瘗鹤铭》更是受到书法家的青睐,明显受此碑影响的书法家有高凤翰、郑板桥、何绍基、赵之谦、沈曾植、曾熙、李瑞清等。最能体现郑板桥书法艺术特点的是被称为“六分半书”的作品。他的书法是“书法《瘗鹤铭》而兼黄鲁直,合其意为分书”,说明了郑板桥的“六分半书”与《瘗鹤铭》的内在关系。雍正十三年(1735)郑板桥曾读书于焦山,常游于山中的古松、翠竹、峭壁间。当时焦山西侧的沿江一带,全为峭岩陡壁,其间有宋元明历代游客的题名、题诗刻石,琳琅满目,美不胜收。山中的《瘗鹤铭》更使郑板桥如醉如痴,为之颠倒。他的“六分半书”隶楷结合,正是从《瘗鹤铭》中得到了启示,吸取了营养。清人蒋士铨曾写绝句说:“未识顽仙郑板桥,其人非佛亦非妖,晚摹瘗鹤兼山谷,别辟临池路一条。”

道光十二年(1832)秋,清代文人何绍基回京应试,时十八省贡生以朝考云集京师,一时交游极盛。考试结束后,他沿着运河南下,行至镇江焦山,冒着雪手拓《瘗鹤铭》。至今中国国家图书馆仍藏有何绍基旧藏的水前拓本。同治元年(1862)春,海琴宴请何绍基于所建篆石亭,何绍基为其作《瘗鹤铭集联》:“留得铭词篆山石,相于仙侣集江亭”,并再次临摹了《瘗鹤铭》。何绍基,道光十六年(1836)进士,晚清诗人、画家、书法家。字子贞,号东洲,别号东洲居士。咸丰年间出任四川学政。历主山东泺源、长沙城南书院。通经史,精小学金石碑版。何绍基的书法成就很高,各体书法熔铸古人,自成一家。他的楷书取颜字结体的宽博而无疏阔之气,兼容北朝碑刻以及欧阳询、欧阳通书法险峻茂密的特点,所书《瘗鹤铭石鼓歌合册》就是其书法代表作之一。

清代书法家曾熙则选择《瘗鹤铭》作为楷书的主攻方向,他认为《瘗鹤铭》笔法和右军笔法是参通的:“唐太宗评书,称王右军笔法,势似欹而反正,惟此石足以当之”。曾熙说:“《瘗鹤铭》如画家画松,各有奇骨耳”。在曾熙的传世楷书中,最多的就是以《瘗鹤铭》风格面貌为基底的作品。作为清末民初的海派领军书家,曾熙堪称“碑学运动”的得力践行者,其楷书得《张黑女》《瘗鹤铭》之神髓,形成了圆秀蕴藉、气势飞动的典型风格。他还珍藏有《瘗鹤铭》的水后拓本。书法家康有为也对《瘗鹤铭》评价很高,他说:“楷书之传世者,不啻千件充栋。但大字之妙,莫过于《瘗鹤铭》。”他在《瘗鹤铭》“刘文清旧藏本”跋中说:“大字之妙莫过于《瘗鹤铭》,因其魄力雄伟,如龙奔江海,虎震山岳,历代书家之临此者,惟东坡得其神,山谷得其形,外此不足道也!”