□ 滕建锋

一代人有一代人的青春记忆,很多伴随着共和国成长的老一辈人的青春记忆里,一定有一部小说——《青春之歌》,这是中国当代文学史上第一部描述革命知识分子成长史的优秀长篇小说,在崇尚崇高的年代里,林道静、卢嘉川、林红、江华……这一个个青年布尔什维克的鲜明形象,深深印刻在几代中国青年的记忆里,启示着人们思考一生当如何度过,个人为何要心怀家国天下。

《青春之歌》是一部具有“自传体”意味的小说。作者杨沫1914年出生在北京一个没落的官僚地主家庭,1931年为抗婚离家出走,当过小学教员、书店店员,后来接触左翼进步青年及进步书籍,开始向往革命。1936年加入中国共产党,“七七事变”后在冀中一带参加抗日战争,之后参加解放战争,先后担任过县妇救会主任、抗联会宣传部部长等。1943年起任《黎明报》《晋察冀日报》等报纸的编辑、副刊主编。《青春之歌》的主人公林道静从个人反抗融入集体斗争、从幼稚走向成熟、从软弱变为坚强的成长过程,呈现的也正是杨沫以及与她有过共同经历的知识分子所走过的道路。林道静所遇到的各个人物,她最初的恋人余永泽、引领她走上革命道路的“精神导师”卢嘉川、她最终的革命伴侣江华、温柔而坚定的女共产党人林红等,都有着杨沫各个阶段人生际遇的影子。在《初版后记》中还有这样的话:“我要真诚地告诉读者们……书中的许多人和事基本上都是真实的。”

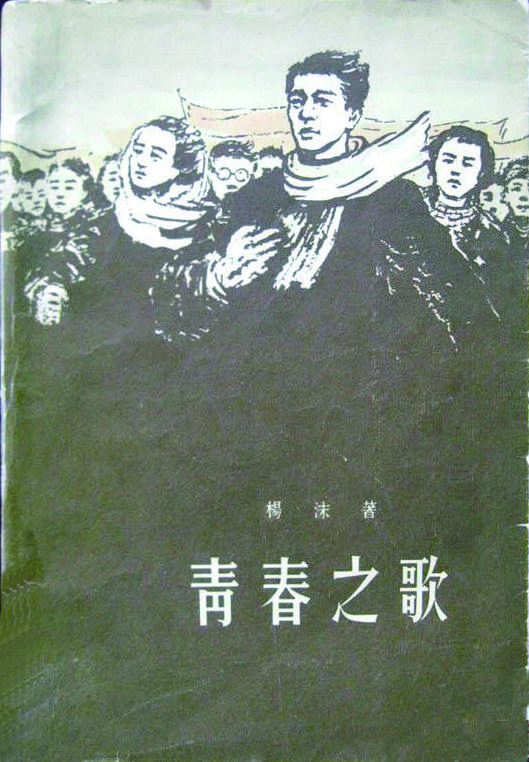

1951年9月,杨沫开始动笔写作,前后花了两年的时间写完。小说初名为《千锤百炼》,后改为《烧不尽的野火》,最终定名《青春之歌》。书的出版也经过了一波三折,1954年,杨沫将书稿投到中国青年出版社,《青春之歌》的书名就是中青社编辑萧也牧建议修改的,但中青社在出版上最初有些把握不定,要求杨沫找名作家写审读意见,杨沫通过妹妹、著名演员白杨介绍,请中国文联秘书长阳翰笙审读,阳翰笙又把稿子转给中央戏剧学院教授、鲁迅研究专家欧阳凡海。欧阳凡海提出了非常细致的修改意见,由于分析缺点比较多,出版就耽搁了下来。后来杨沫又想到时任《人民文学》副主编的秦兆阳,请他把书稿介绍给作家出版社。几经周折,《青春之歌》终于在1958年1月由作家出版社出版。小说出版后很快成为畅销书,短短半年时间就发行39万册,至1959年6月共印刷13次,发行121万册。还先后用20多种语言翻译介绍到国外,其中日文译本前后印刷了12次,影响很大。

小说出版后还产生过一场论争。1959年第2期《中国青年》发表了郭开的《略谈对林道静的描写中的缺点》一文,批评《青春之歌》充满小资产阶级情调,没有很好的描写工农群众,没有认真地实际地描写知识分子改造的过程,这是第一篇尖锐批评这部小说的长篇文章,并由此在全国掀起了一场大讨论。为讨论作结的是著名作家茅盾,文章同样发表同年第4期《中国青年》上,茅盾在《怎样评价〈青春之歌〉》一文中明确肯定了《青春之歌》“是一部有一定教育意义的优秀作品”,“林道静是一个富于反抗精神,追求真理的女性”,“这个人物是有典型性的”,为评价《青春之歌》定下了基调。1959年下半年,杨沫根据各方面的意见,对小说进行系统修改,补写了林道静在农村等章节,并对小说进行整体修改、调整,并于1960年正式推出《青春之歌》再版本。但这两个版本的封面并没有区别,主体画面都是一群青年正在阔步前进,封面设计王荣宪。不过自再版开始,就有了人民文学出版社的版本,因为这一年两家出版社合并了。说到这里,必须提一下《青春之歌》的一个特殊版本,就是茅盾的眉批本,中国国际广播出版社1996年7月一版一印,列“中国现当代文学茅盾眉批本文库,长篇小说卷1”。

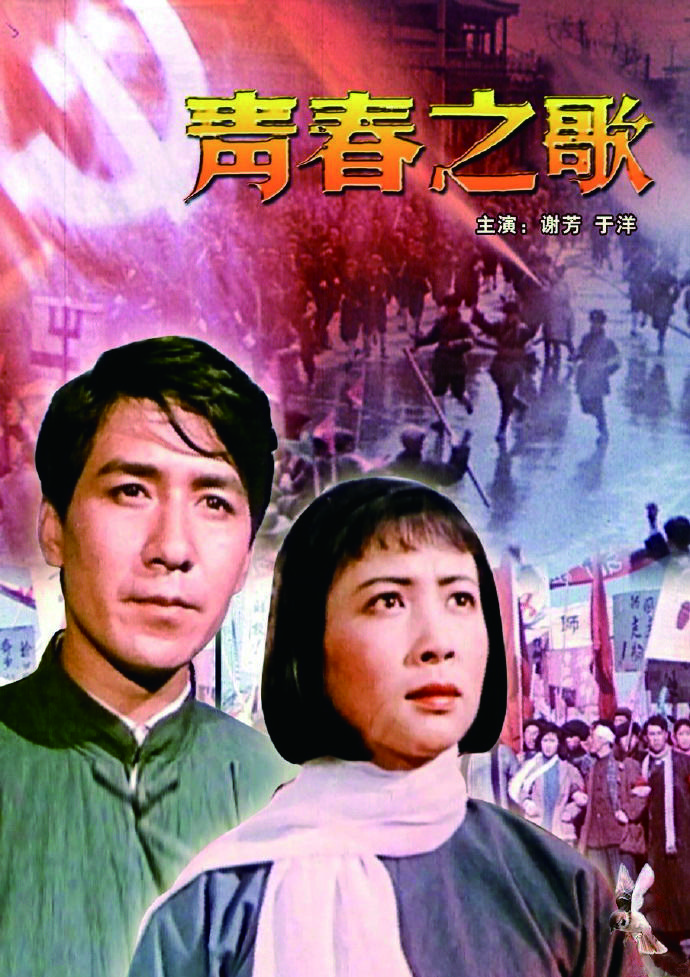

许多优秀的小说都被改编成剧本,被搬上大屏幕,电影《青春之歌》也是一时经典。1959年初,杨沫把小说改编为电影文学剧本。为了寻找饰演林道静的最佳人选,导演崔嵬还在全国发起一场寻找“林道静”的活动,通过媒体报道,发动广大群众对林道静和其他角色的扮演者提出建议,崔嵬大胆起用了湖北歌剧院不知名的小演员谢芳,由此成就了她中国第一代知性女性的银幕代言人。

除《青春之歌》之外,杨沫还写过不少作品,前期最为人知的是《苇塘纪事》。《苇塘纪事》有两个版本:第一个版本是1950年7月三联书店版,为文艺建设丛书第一辑,淡绿暗纹封面,红色宋体书名。第二个版本是1957年4月的作家出版社版,封面变成了一幅游击队员在山路上挺进的画面,设计者沈荣祥。内容都是两篇反映河北农村斗争生活的小说的合集:《苇塘纪事》描写了抗日战争时期冀中大清河北岸人民,在党的坚强领导下坚持游击战的艰苦情景;《翻身爱情》则写的解放战争时期,土地改革带给河北农村的巨大变革。

改革开放之后,杨沫又先后创作了长篇小说《东方欲晓》,以及两个《青春之歌》的续篇《英华之歌》和《芳菲之歌》,人们把这三部长篇小说合称为“青春”三部曲。另外还出版有长篇报告文学《不是日记的日记》、短篇小说集《红红的山丹花》、散文集《自白——我的日记》,以及《杨沫文集》等。