文/沈伯素

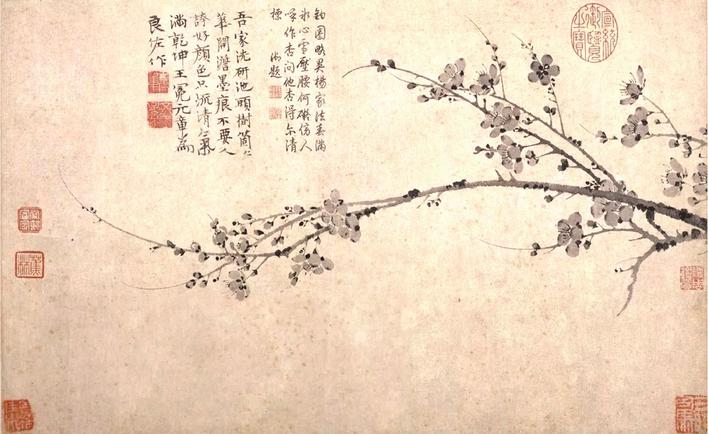

王冕,元代诗人、文学家、画家,字元章,出生于浙江诸暨农家,著有《竹斋集》《墨梅图题诗》等。在《竹斋集》中,有《过京口》一首,抒发他来到镇江时,对镇江风情和古今世事的感受。

据宋濂《王冕传》:王冕“屡应进士举不中……竟弃去。买舟下东吴,渡大江,入淮、楚,历览名山川。”他生于1287年,赶考进士“屡应”“不中”,应是二十岁左右的事,即1340年以前(宋以后,进士正式定为三年一考)。故而,他“历览名山川”应在1340年前后。其时,尚未发生各路反元起义,天下尚属太平,对于文人墨客游山观景并无大碍。

王冕历览名山大川,来到镇江,不可能不畅游早已闻名于世的镇江三山。古西津渡依山临江,风景峻秀,也使他产生了极大兴趣。他一一登临,居高临下展望壮丽河山,放眼眺望长江奔腾不息的江水,触景生情,感慨多多。于是,有了一首《过京口》:瓜洲正对西津渡,金山焦山江水中。过客放船忌险阻,何人击楫问英雄?白云渺渺生秋树,黄叶萧萧落晚风。铁瓮城头一登眺,天南天北思无穷。

王冕感慨瓜洲与西津渡隔江正对,这里曾产生大量历史故事。他知道,从三国时期开始,西津渡就是京口通往江北的唯一口岸,自唐代以来更是漕运和交通的咽喉,对镇江具有极其重要的战略地位,一直是兵家必争之地。把西津渡与瓜洲两地写在诗首,是对西津渡重要地位发出的一声赞叹。

王冕也感慨金山与焦山沿江相对,江浪的险阻,镇江严峻军事地形的形成,使他想到镇江历史上前赴后继的众多英雄豪杰,尤其是,常怀振复之志,一心想恢复社稷的那位东晋民族英雄。祖逖有感于社稷倾覆,山河沦丧,常怀振兴国家、恢复故土的壮志,主动请缨,自己招募兵源,将本流徙部曲百余家从京口渡江北伐,船至中流,拍击船桨发出誓言:“祖逖不能清中原而复济者,有如大江!”一千多年前王冕写下的这一诗句,今天读来,依然让人再一次感受“金戈铁马”的情怀。那一声“问英雄”,正是对英雄豪杰,特别是对祖逖表达的无限敬佩!

铁瓮城是镇江建造年代较早的城垣,除建造者孙权在此与魏汉呈鼎立三国外,还是历代州署、府衙的政治军事文化中心,它本身就是一个奇迹。岁月悠悠,往事万千,史上高官仕宦和骚人墨士大凡在此登眺,都有一番情怀感发。

文学家苏轼在此登眺,发出“北固山前三面水,碧琼梳拥青螺髻”的譬喻,喻出内心总洗不去的深沉愁恨,抒发了对远离故乡人的怀念。豪放派词人辛弃疾发出“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”的感叹,放射出豪壮悲凉,义重情深,爱国主义的思想光辉。王冕这位被《儒林外史》开篇称为“嵚崎磊落的人”(比喻品格卓异出群)的元代诗人,他在“铁瓮城头一登眺”,旧城依旧是旧城,则写下了“天南天北思无穷”的诗句。他的无穷思念又是什么呢?

读一首诗,也是读一个人,一个社会。王冕屡次应试不第,曾宣称:“我有田可耕,有书可读,奈何朝夕抱案立于庭下,以供奴役之使!”因而,行事异于常人,时戴高帽,身披蓑衣,足穿木齿屐,引吭高歌,往返于市中。其实,他是一位天真质朴的农民,习惯于田园隐逸生活,能在困境中度日,有感于当时的社会矛盾,同情人民的苦难,谴责豪门权贵,轻视功名利禄,心里充满了反抗精神。他来到京口这个“大地方”,无异于大开眼界。“思无穷”,就是他的思路大大开阔了,也就是立足京口,眼观天下了。

我们难以从一句诗揣摩王冕过京口时的全部内心思考。但是,我们从后人对他的评价却能看出一二。在稍后的时间,帮助朱元璋打下天下的“智囊”刘基认为,王冕能为民喉舌:“予在杭时,闻会稽王元章善为诗……尽观元章所为诗……有忠君爱民之情,去恶拔邪之志,恳恳悃悃见于词意之表……”(《竹斋集·原序》)一位经常与牛打交道的农家读书人,他的天下,只可能是农民的天下。他过京口,游山玩水,接触京口百姓,想古思今,能为当时占全国绝大多数的人——为农民“思无穷”,这就是今日我们应该崇敬和学习的善人了!