文/张峥嵘

“粤”是广东的简称,粤商就是广东商人。粤商与徽商、晋商,是中国历史“三大商帮”;到了近现代,粤商又与晋商、徽商、苏商、浙商并称为中国历史的五大商帮。清政府采取了“海禁”政策,广州十三行成了中国唯一的对外贸易窗口,粤商在外贸买办行业中显赫一时,并积累了大量财富。商人“逐利”的本质,驱使粤商向外急剧扩张,在通商口岸开埠后逐渐向近代商人转变,粤商也成为近代中国最大的商帮之一。

一粤帮就是广东商帮,包括广帮、潮帮、客家帮等。近代时期,在镇经商的粤帮业务,主要是糖与收购北货。

镇江自第二次鸦片战争后,被辟为通商口岸,英帝在镇江开辟英租界,并设立实际为英籍税务司所控制的海关。因而镇江又成为进出口贸易的重要港口。从1862年开埠到1908年的46年中,是镇江商业繁荣的最盛时期,也是粤商在镇经营的黄金时期。

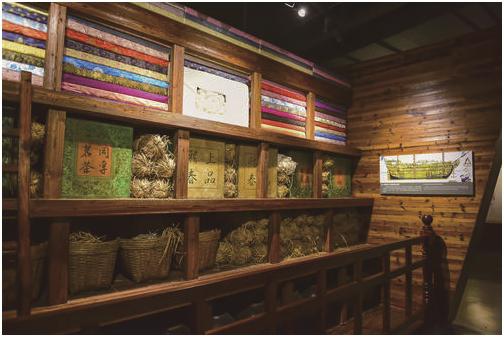

镇江开埠后,外商洋行相继而至,倾销洋货,收购北货,国内南北各帮客商也纷纷来交易,本帮行栈商号亦逐步发展,因而逐步形成了几个资金雄厚、生意兴隆的主要行业。数十年来,早有钱、木、江广、江绸、绸布“五大业”之说。其中的江广业经营范围大,资金雄厚,是镇江当时最大的行业。它执镇江商业之牛耳60年而不坠,即至其衰落,仍在镇江商界据举足轻重之地位。它所经营的,最主要是糖与北货,次则麻、香、南货等。因业务广,行号与从业者多。

在镇经营江广业的商人群体中,粤商是其主体,既是在镇江活动最早的商帮,也是最早在镇江建立同乡会的商帮。

广帮营运的“进口货”是台湾和广州、顺德等地的国产糖和荷印、古巴、吕宋的洋糖,还有檀香、胡椒、苏木(均南洋产)和少数桂圆、荔枝(广东产)、茴香(广西产)等,“出口货”是豆饼、金针菜、花生、芝麻、生油、麻油、湖莲、芡实等北货。在镇糖北货兼营的广帮行栈,最多时共有广诚隆、广安、业安隆、德记、均昌泰、广裕和、广德和、利记等8家,此外还有专营北货出口的联昌、联益、怡和泰等四五家。

潮帮经营的业务,也是买卖糖兼收购北货。糖类是潮、汕附近隆岗、凤山、揭阳等地的国产青糖和棉湖赤白糖,其中肖捷茂运销吕宋青糖;北货则以豆饼为大宗。在镇经营的潮帮行栈最多时也有8家,字号是广义和、广捷隆、乾和仁、周合记、同丰、肖捷茂、广利和、德隆源。

这些广潮帮行栈,都有着他们家乡富商和南洋华侨、洋商买办的背景,营业范围极大,运出的北货有很大部分是对外贸易。此外进口的洋糖(包括南洋糖和一部分车糖)和国产糖全由他们掌握,随时定价开售与本帮大型糖行和糖、杂货行号,再转售与各销区的客户。因此,广潮帮又是糖业货源之所系。为了照顾批发商与零售者的利益,广潮帮对本帮糖行订有规约:“广潮帮不直接卖糖与客户,本帮糖行亦不得向南洋或香港汕头等埠直接买糖。”

二鸦片战争以后,广潮商人在各通商口岸最为活跃的一个角色就是充当外国洋行的买办。他们随洋人到长江流域各个开放口岸,做翻译、掮客;代洋行东家收购丝茶,推销洋布、洋杂货,贩卖鸦片;与此同时,自身也从事这方面的经营,利用工作之便,以附股形式加入洋行经营,逐渐转为合营,最后脱离,自行经营,成为民族资本企业。

孙中山先生的同乡卓翼堂就是其中的一名佼佼者。据罗斯姆森所著《中国商人》一书记载:“1913年,我的买办被调走了,来了一个新人,卓翼堂。卓和大多数买办一样,是广东人,但他在镇江已经生活了很长时间。他很瘦,长着鹰钩鼻子,他的眼睛小而明亮,他的举止轻快,而敏捷……” 罗斯姆森是清末镇江海关的职员,他在书中提供的信息可知,在1913年的时候,卓翼堂已在镇江生活了很长时间,对镇江的情况相当熟悉。

卓可能是当时镇江最早的房地产开发商,或者叫投机商。据《镇江市路名手册》中明确记载:吉瑞里、吉庆里、吉安里、吉康里、东长安里、寿康里均为卓氏所建;而位于山巷的丰和巷,因卓翼堂曾在此开设丰和洋行,而以此得名。又据镇江文史专家许金龙先生介绍,位于西津渡利群巷的原“小码头小学旧址”原是卓翼堂在此修建的“卓翼堂公馆”,其东端曾有一条卓翼堂巷,该巷于1957年并入利泰坊,1977年改称利群巷。快速集聚的巨额财富,使卓很快成为粤商的佼佼者,为其建造广肇公所提供了足够的财力与物力,也使其成为领头人。

三广东人还在镇江组织地域性、商业性团体,办理社会救济事业和公益事业,一定程度影响了镇江居民的社会生活。他们通过建立自己的商业会馆组织来凝聚团体的力量,积极参与市场竞争。

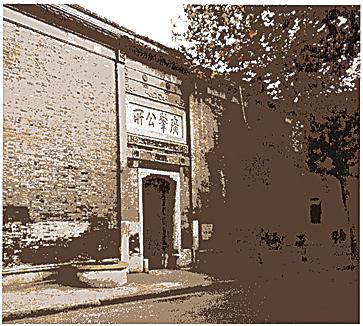

广东人在镇曾建立广东会馆与广肇公所。原为岭南、仙城会馆,均设于镇江西门外大围坊,傍临古运河南岸。清咸丰时毁,同治五年(1866年),原仙城会馆旧址重建会馆,定名为广东会馆。光绪三十二年(1906年),广州、肇庆两府旅镇客商集资合力,又在银山坊新建广肇公所。由卓翼堂主其事。

该建筑占地600平方米,结构严谨,布局精巧,为广州肇庆建筑风格。民国初年,孙中山曾从上海专程来镇考察,分别在广东会馆和广肇公所接见旅镇同乡和地方人士,商讨整治长江和建设繁荣镇江港的计划。

广东人也曾兴办安仁堂,最先地址在西城外,山巷火星庙旁,既是镇江江广业的会堂,也兼做慈善事业。夜晚有暴病来不及送普仁堂救治的患者,即送堂诊救,清咸丰年间堂毁,后重建于新河街45号。安仁堂经费宽裕时,除自办善举外,凡地方公益慈善团体,均酌予资助,后因经费困难,只办理施材、修理小闸、义塾等三项,并资助永静救火会和镇江卫生诊所不足的经费。

这些在镇经商的广东人也承袭了地方文化中注重亲情的传统,在所创办的商号、企业里,子承父业,亲族相帮,形成颇具凝聚力的经济共同体。

镇江商界也有一种传说,那时广东人来镇谋生,只要找到同乡会,且有同乡保人作保,广东会馆就会安排其工作,并无偿提供居住宿舍,如若离开镇江,该房屋需无偿退还会馆。

广东客商在镇还建了广东人的墓园——广东山庄,其购置时间比会馆还要长。广东山庄在那时算是镇江最豪华的墓园,在同乡会中也没有超越的先例。墓园周围有精致的围墙,围墙的顶沿用琉璃花砖镶边,被老百姓中称作“花墙”。墓园不仅有门房守护,还配备了园丁花匠,一般市民拒绝进入。应该说,粤商通过会馆、墓园落成等行为,既炫耀了行业资本,扩大了行业影响,又作了免费的广告宣传,提高了行业的社会地位。

北货由产区运到镇江,沿途经过常关、厘卡,必须逢关纳税,遇卡抽厘,负担既重,复不胜苛扰。唯有洋商到内地采运,则凭借不平等条约,使用镇江关发给的一种空白三联单(简称“洋票”),在北货产区填上购运的货品,经当地的地方官盖印后,沿途关卡就验票放行,不收捐税,仅需于到达镇江时,向镇江关完税一次,就可报运出口。实际上洋商并不到产区买货,只是把这种“洋票”卖给华商使用,因此凡是镇江关规定外销的北货,如芝麻、花生、金针菜等14种,都用“洋票”购运,名之为“洋票货”。为了逃避繁重的税负,广帮客商就将国产糖先行运到香港,然后变成洋糖进口,就能享受“洋糖”的税收待遇。而潮帮的糖只能卖“外票”,糖价须降低一钱左右,以贴买户捐税。

随着商品性农业的兴盛和手工业生产的迅速发展,广东产品迅速崛起,数量多,质量好,走上国内国际贸易舞台,并随之形成“广货”的概念。随着广东货在镇热销,专卖广东货的零售商也在镇江的大街小巷雨后春笋般涌现,有许多字号多冠以“广”字,如广裕隆、广裕和、广德和、广源兴等;其行业为五洋百货业、茶食业等,镇江百姓有时也称这些店为“广货店”。

四在镇的广东人是外来族群中最有过客心态的商帮,他们眼观六路、耳听八方,对商机的掌握超人一等,能够趋利避害,随时准备到别处开辟新的天地。1906年后,京汉铁路通车,首先有一部分河南境内的土产改装火车,取道汉口转输上海。接着,从1908年起,数年之间,沪宁、津浦、胶济等铁路先后筑成,皖北、山东和徐州附近的土产,都可利用车运直达上海,或由青岛出口。运河的重要性日渐消失,依靠长江运河的吐纳作用而兴起的镇江商业,不得不江河日下,当年带头发展的糖、北货业,此时自然是首先疲软。

至于在镇原有的粤商糖北货行栈,在铁路通车的前夕先遭遇到1906年的苏北大水灾,大量账款难以收回,接着交通形势起了变化,大势已去,于是力不能支的和兴趣减退的都相继收歇。到辛亥革命前后,剩下的老店不过三五户,也都范围紧缩。还有一些较有资力的,高飞远走,引带着原有北路的营业关系,到上海经营新店。如巨和北货行,先到上海创设分店,数年后全部迁并上海;勤义恒(同利和改组)也在上海开设广和,源记糖行的股东也投资于上海广源;广诚隆到山东大汶口设庄,收购北货,由青岛出口。

近代粤帮在镇经营的兴衰历史,是旧中国内河港口城市经济发展过程中的一个缩影。在镇经商的粤商群体,逐利冲动大于投资意愿,流通意义大于生产意义,商业的繁荣远远超过了商品生产的水平。正是由于商品生产水平的低下,失去了抵御天灾人祸的经济能力。在帝国主义的掠夺以及封建政权的黑暗统治下,基础脆弱的镇江城市经济和转运贸易,终究未能摆脱半殖民、半封建社会消费城市商业萧条、满目疮痍的命运。

通过对粤商近代在镇经商历史的挖掘,让我们知道,近代粤商在镇经营的成功绝不是偶然的,他们敏感、勤劳、刻苦、务实、低调,利用特殊的地理位置,将国外先进的理念与技术引入内地,并辐射全国;他们精明开放,勇于冒险,接受新事物快,商业头脑发达,对近代镇江商品经济的发展,起到了不可估量的作用。